Hydrogele

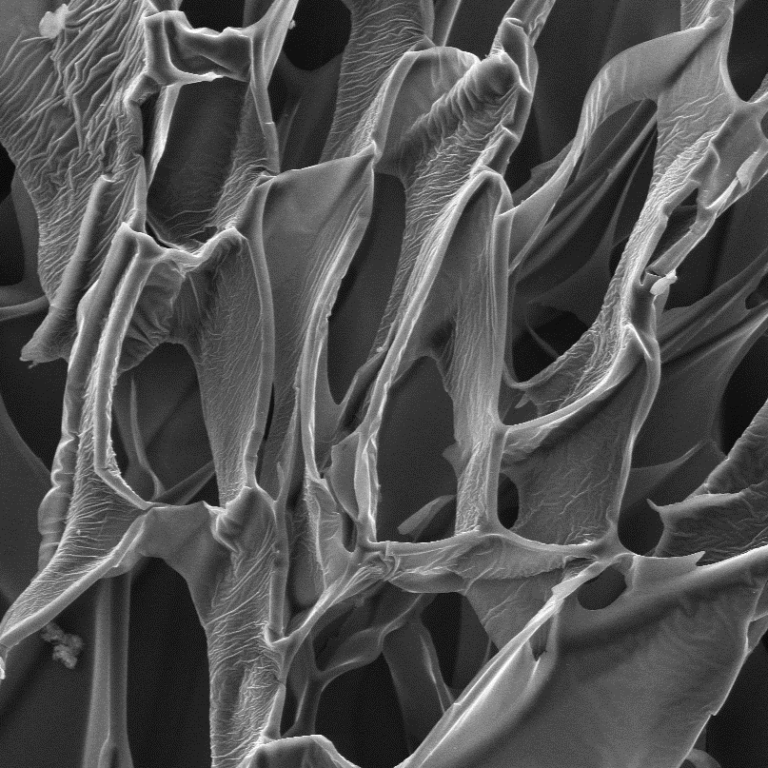

Hydrogele im Speziellen sind dreidimensionale Polymere, die aufgrund funktioneller Gruppen

befähigt sind, Wasser in der Gelmatrix zu speichern, ohne sich dabei selbst im Wasser zu

lösen. Um erfolgreich ein Gel zu synthetisieren, muss ein Vernetzungsgrad erreicht

werden, bei dem das Polymer trotz löslicher Monomere nicht mehr löslich ist. Dieser wird als

Gelpunkt bezeichnet. Eben durch diese Vernetzungsreaktion entstehen sowohl kovalente,

als auch nicht-kovalente Bindungen zwischen den Monomeren.

Ligninhydrogele

Ein stabiles quellfähiges Hydrogel mit Lignin als Grundbaustein herzustellen ist möglich. Am

IPHC der TU Dresden erweiterte PASSAUER den Ansatz von NISCHIDA, URAKI&SANO, Lignin

mit Natronlauge vorzubehandeln, um den Einsatz von Wasserstoffperoxid und Fentons

Reagenz. Die Folge ist eine Hydroxilierung sowohl der aliphatischen als auch der

aromatischen Bereiche der PPEs. PASSAUER spricht hier treffend von „Ankerpunkten“ für die

Vernetzungsreaktion. Insbesondere bei Kraftligninen erfolgt diese mit Polyethylenglucol-

diglycidyl-ether (PEGDGE).

Je stärker das Gel vernetzt ist, desto höher ist die Elastizität und ebenso

die mechanische Widerstandskraft. Die Vernetzungsintensität ist bislang die

einflussreichste Stellschraube für die Eigenschaften eines Ligninhydrogels. Stabilität und

Quellfähigkeiten sind als gegensätzliche Eigenschaften der Ligninhydrogele anzusehen

Quellfähigkeit und FSC

Der Quellfähigkeit (FSC) von Kraftligninhydrogelen schwankt stark in Abhängigkeit der Herstellungsart. In

vorangegangenen Arbeiten wurden FSC im Bereich von 28 bis 135 g/g ermittelt. Im

Vergleich zu konventionellen Hydrogelen auf Acrylbasis (FSC ≥ 600 g/g) sind

Kraftligninhydrogele die schwächeren Absorber.

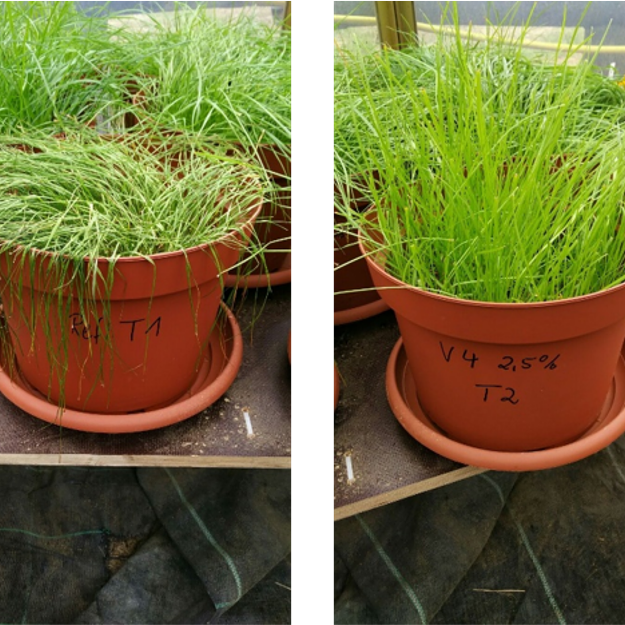

Der Schwerpunkt der Forschung mit Ligninhydrogelen lag zuletzt speziell im Bereich der

Bodenwasserspeicher. Dort weisen Ligninhydrogele eine hohe Stabilität auf.

Sie sind in der Lage die Wasserretention von beispielsweise Sandböden zu

erhöhen, während das Wasser trotz dessen pflanzenverfügbar bleibt. Zusätzlich geben

Ligninhydrogele im Zuge ihrer Zersetzung und Umformung auch Huminstoffe an den Boden

ab.

Anwendungsgebiete

Bodenverbesserer

Das Hydrogel speichert Wasser im Boden und setzt sich nach und nach in Huminstoffe um.

Adsorption

Einige Ligninhydrogele sind in der Lage, Schwermetall aus Lösungen zu adsorbieren. Dadurch können belastete Gewässer gereinigt werden.

Aktor/Sensor Systeme

Kraft-Lignin Hydrogele reagieren mit ihrer Quellfähigkeit auf Umwelteinflüsse wie den pH-Wert.

Absorption

Grundsätzlich können auch andere Stoffe in der Gelmatrix eingelagert werden. Dazu gehört auch Schweröl.